«Слуцкое восстание» – ещё один миф белорусской оппозиции

История Белоруссии изобилует множеством белых пятен, которые в силу разных причин долгие годы не были изучены. Это привело к появлению ряда исторических мифов, значительная часть из которых оказалась напрямую связана с политическими и идеологическими процессами в белорусском обществе. Одним из них является история мятежа в окрестностях Слуцка в 1920 году, которое многие называют «Слуцким восстанием». События того периода, как и ряд других исторических явлений, уже не первый год используются националистами для манипуляции общественным сознанием белорусов. Это проявляется, прежде всего, в том, что «Слуцкое восстание», как и провозглашение в 1918 году независимости Белорусской Народной Республики (БНР) и многое другое, объявляется одним из проявлений борьбы белорусского народа с «имперской» Россией. Поэтому в честь событий того времени националисты проводят праздничные мероприятия, чествуют никому неизвестных «героев», биография которых порой выглядит крайне сомнительно, а также пытаются доказать, что все происходившее тогда являлось попыткой создания белорусского национального государства. В действительности же реальность выглядит иначе.

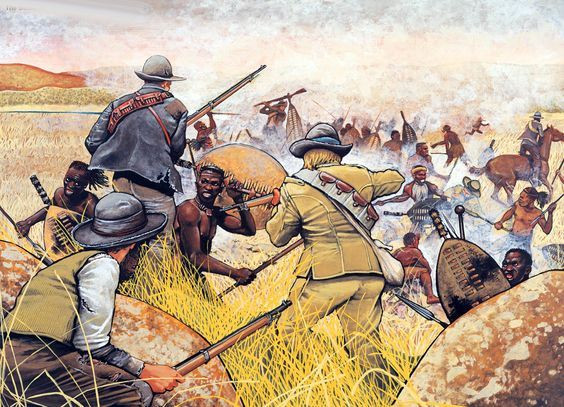

Чтобы понять, что происходило в Слуцке и его окрестностях в 1920 году, необходимо помнить, что это было время серьёзных потрясений, связанных с последствиями Первой мировой войны и распада Российской империи. Именно на обломках прежней системы международных отношений в тот период началось так называемое возрождение Польши, ставившей перед собой задачу восстановления территории в границах Речи Посполитой 1772 года. Польские войска еще в 1919 году развернули военные действия против советской России, которые привели к захвату бывших западных губерний Российской империи. Пришедшие на эту территорию поляки с первых дней начали проводить политику полонизации, которая в большинстве случаев вызывала сопротивление среди местного населения, а также различных политических партий, в первую очередь большевиков и социалистов-революционеров (эсеры). Именно последние представляли собой основную политическую силу в Слуцком уезде, заявляя о своей приверженности идеям БНР, не признавая ни польскую, ни советскую власть, что и стало одной из причин событий 1920 года.

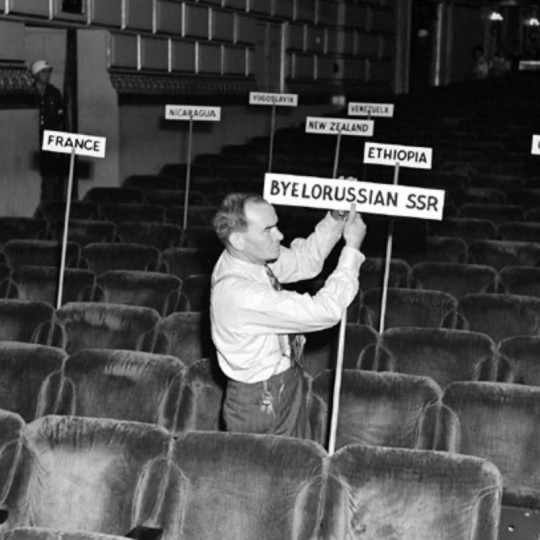

Известно, что в октябре 1920 года в Риге РСФСР и Польша подписали предварительное мирное соглашение, которое разделило территорию современной Белоруссии практически на две части. По нему Слуцк, находившийся на тот момент под польской оккупацией, должен был перейти в состав БССР. Армейские части Польши должны были оставить данную территорию, которая на некоторое время оказывалась в «серой зоне», не контролируемой ни Варшавой, ни Москвой. При этом важным моментом было то, что вплоть до начала боевых действий в ноябре-декабре 1920 года будущее организаторы мятежа были однозначно против «оккупации» большевиками, хотя не выступали против Польши. Как считают некоторые исследователи, подобная позиция является одним из подтверждений того, что последующие события в Слуцком уезде были инспирированы польскими властями, а «борьба за независимость» была лишь ширмой, прикрывавшей настоящие цели «восстания».

После заключения между Польшей и Россией предварительного мирного договора события в Слуцке начали развиваться довольно стремительно. Уже 15 ноября в городе был созван съезд Слуцкого уезда, куда прибыло более 100 человек. На нём была провозглашена резолюция, объявлявшая территорию уезда частью БНР, а также выражавшая протест против «большевистской оккупации», но при этом приветствовавшая «сестру Польшу». В этой связи избранный постоянный орган региональной власти – Рада Слуцка высказала недовольство Варшаве из-за передачи уезда под контроль Красной Армии. Через несколько дней, 21 ноября, была принята декларация, которая призывала крестьянство на борьбу «за независимую Белоруссию в её этнографических границах».

В последующие дни Рада сумела сформировать из добровольцев «1-ю Слуцкую бригаду стрельцов войск Белорусской Народной Республики», состоявшую из двух полков. Ударной силой их стала «белорусская милиция», которая появилась ранее для поддержания порядка на территории уезда. Примечательно в данном случае то, что уже тогда было понятно, что местное население не горит желанием воевать за «независимость» БНР, а тем более за интересы Польши. Например, в польском «рапорте Слуцкого повета за январь 1920 года» отмечалось, что «православные крестьяне… верят, что вскоре «польские паны» отсюда уйдут, и тогда настанет крестьянско-православный рай, а панам-католикам будет "крышка"». Поэтому и «мобилизация» в регионе прошла довольно вяло. Как считают исследователи, под ружьё удалось поставить лишь несколько тысяч человек, среди которых были кулаки, дезертиры Красной Армии, бандиты, а также «отсталые в политическом отношении селяне, которые были введены в заблуждение демагогическими и националистическими лозунгами». При этом, как показывают самые различные документы, формирование и действия военных бригад в Слуцком уезде контролировались поляками. По донесениям зам. начрегистроштарма-16 и военкома разведки Ю. Жебровского, поляки «заставляют молодёжь записываться добровольцами ради защиты Белоруссии». Одновременно Варшава разработала план-конспект совместных действий с мятежниками против России, где отмечалось, что будущее «белорусское правительство» должно будет состоять на 40% из поляков. При этом «повстанцам» обещали помощь не только со стороны Варшавы, но и Франции, но и непризнанной Серединной Литвы, являвшиеся в 1920-1922 гг. польским марионеточным государством.

Довольно абстрактные и непонятные многим на то время цели мятежа предопределили и его масштабность. Слуцкие «повстанцы», действительно, вступали в боевые столкновения с Красной армией, но никакого серьёзного противодействия им в реальности оказать не смогли. Например, первая стычка мятежников с отрядом РККА состоялась 27 ноября возле деревни Васильчицы. Тогда красноармейцы решили не ввязываться в боевое столкновение и отступили, потеряв трёх человек убитыми, столько же ранеными, и одного пленным.

Формально в течении нескольких недель Слуцкая бригада контролировала 15-километровую нейтральную зону. Однако это было связано не с её боеспособностью, а с тем, что на данной территории не было военных подразделений ни Польши, ни РСФСР. Причиной этому было то, что после отхода польской армии вхождение на данную территорию красноармейцев ещё не было согласовано с Варшавой. Сами же «повстанцы» вели себя как партизаны и, как отмечалось в документах, совершали «разбойничьи налёты на нейтральную зону восточнее государственной границы, производили реквизицию и конфискацию имущества у населения нейтральной полосы и творили насилия над гражданами». Никаких значительных боевых действий против Красной армии вплоть до второй половины декабря они не проводили. Более того, один из командиров Слуцкой бригады – штабс-капитан Сокол-Кутыловский – и вовсе утверждал, что «восстания» вообще не было, а его подразделение не произвело ни одного выстрела. В целом же, на сегодня нет никаких достоверных сведений ни об интенсивности боев, ни о боевых потерях во время «восстания». Есть лишь редкие упоминания о переходе из рук в руки небольших населённых пунктов, а также многочисленные донесения о том, что мятежники занимались грабежами на никому не подконтрольной территории.

Невысокая численность «повстанцев» и их низкая боеспособность в конечном счёте привели к закономерному результату, когда на территорию уезда вошли регулярные части Красной армии. Понимая всю бесперспективность боевых действий, 28 декабря Слуцкая бригада в спешном порядке перешла реку Лань, оказавшись на территории, контролируемой Польшей. Это, по сути, ознаменовало конец того, что сегодня в Белоруссии многие называют «Слуцким восстанием». Бригада была разоружена, а её участники интернированы сначала во временный лагерь в Синявке (современный Клецкий район Белоруссии), потом в Белосток, а в начале марта 1921 года в польский Дорогуск. Свободу они получили только через два месяца после подписания 18 марта Рижского мирного договора, по которому была установлена государственная граница между Польшей и БССР, проходившая как раз по территории Слуцкого уезда.

Таким образом, исходя их объективных фактов, события в Слуцком уезде в 1920 году по меркам того периода были довольно заурядными. Их нельзя было ни тогда, ни сегодня рассматривать как «борьбу за независимость» Белоруссии, так как местное население не собиралось умирать за польские идеи, которые прямо или косвенно звучали в лозунгах организаторов мятежа. К сожалению, всё это нисколько не смущает белорусских националистов, которые ищут в истории любы зацепки, чтобы продолжать создавать свои исторические мифы. «Слуцкое восстание», которое во многом и стало результатом подобных изысканий, является одним из примеров того, как искажение истории становится инструментом внедрения идей русофобии в общественное сознание белорусов.