Григорий Сковорода: неуловимый для мирских сетей

У одного философа спросили: «Вы призываете к сдержанности, простоте, нестяжательству, а сами любите роскошь, изобилие, принимаете дорогие подарки. Как понимать?» И тот ответил: «Мыслитель создаёт учение для других, но это не значит, что он должен следовать ему сам». Автор этих слов известен, но конкретная фамилия любомудра не обозначена нами лишь потому, что им с полным правом может быть назван почти любой из философов европейского позднего Средневековья и так называемого нового времени.

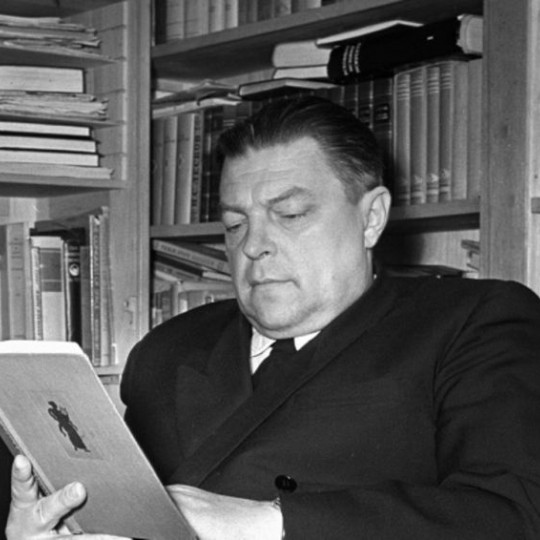

Существенное отличие нашего героя от них состоит в том, что он «говорил так и жил так», по свидетельству его ближайшего друга и первого биографа М. И. Коваленского. Михаил Иванович был достойным учеником философа-нестяжателя: достигнув чинов тайного советника и генерал-майора, должностей рязанского губернатора, а потом куратора Московского университета, он оставил потомству свои исторические и литературные труды, главным из которых следует почитать «Жизнь Григория Сковороды».

Коваленский дал тонкий психологический портрет своего героя. «Поставленный между вечностью и временем, светом и тьмой, истиной и ложью, добром и злом, имеющий преимущественное право выбирать истинное, доброе, совершенное и приводящий то в исполнение на самом деле, во всяком месте, бытии, состоянии, звании, степени, есть мудрый, есть праведный. Таков есть муж, о котором тут будет идти речь»…

Увы, мало он приводит биографических подробностей, а они существенны. Отец Григория Сава Сковорода был казацкого звания, мещанского состояния. А вот супруга его Пелагия Степановна имела девичью фамилию Шан-Гирей, и родство её восходило к ханскому роду Гиреев, представители которого – прямые потомки Чингисхана – почти четыре столетия правили Крымом.

«Сковородинцами», то есть последователями творчества Григория Савича, а главное его идей, были Иван Котляревский – зачинатель новой малороссийской литературы, и Тарас Шевченко – в той части его творчества, которая «лишена грязи» (по определению Гоголя). Первый из них, в частности, ввёл стих Сковороды «Всякому города нрав и права…» в свою пьесу (оперу) «Наталка Полтавка». Второй признавался:

Его называли «малороссийским Сократом». Поэт Арсений Тарковский поставил своего героя и того выше – в ряд государей-псалмопевцев, авторов Псалтыри – Давида, Авраама, Моисея. В стихотворении «Григорий Сковорода» сказано:

Смысл и глубину этого поэтического откровения можно оценить, лишь изучив жизненный путь и овладев наследием странствующего мудреца. А начинался он, этот путь, в селе Чернухах Лубенского полка Киевской губернии (сейчас Полтавщина). Там Григорий окончил четырёхлетнюю церковно-приходскую школу. Затем Киево-Могилянскую академию (в два приёма, с двухлетним перерывом, когда был направлен за «отменно приятный голос» в императорскую певческую капеллу в Санкт-Петербург. Которую покинул, как полагают, из-за утраты оного – с чином «придворного уставщика», то есть регента, руководителя хора).

Музей Григория Сковороды в Чернухах (Полтавская область)

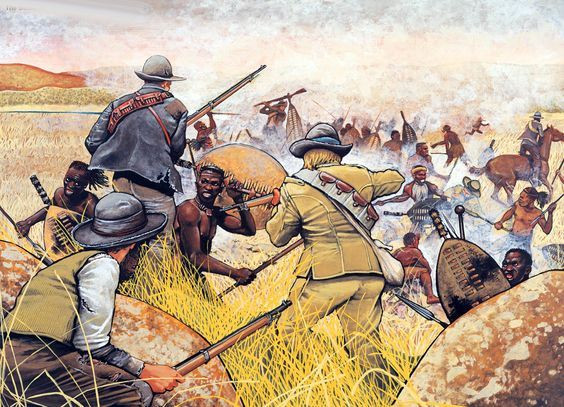

Служба домашним учителем в доме переяславского полковника С. И. Томары, преподавателем в Переяславском и Харьковском коллегиумах, путешествие в Центральную Европу в составе миссии генерал-майора Ф. С. Вишневского (считается, что Сковорода побывал тогда в Польше, Венгрии, Австрии, Пруссии и даже Италии, слушая лекции в местных университетах и знакомясь с видными учёными, но документальных подтверждений этому нет), годичная поездка в Троице-Сергиеву лавру давали ему возможность и других учить, и самому неустанно учиться.

Вид на Троице-Сергиеву лавру – один из «университетов» Григория Сковороды.

Сковорода – «человек, самостоятельно получивший образование высокого уровня вне стен какого-либо учебного заведения, без помощи обучающего», но везде и всюду жадно впитывавший нужные ему знания. Он сам организовал приемлемый для себя стиль жизни: «одевался пристойно, но просто; имел еду, составленную из трав, плодов, молочных блюд, употреблял её вечером, после захода солнца; мяса или рыбы он не ел не по суеверию, но по своей внутренней потребности; для сна уделял он времени не более четырёх часов в сутки;… всегда весел, бодр. Лёгок, подвижен, выдержан, целомудрен, всем доволен, благодушен, унижен перед всеми, словоохотлив, когда не принуждён говорить, из всего выводящий нравоучение, почтителен ко всякому состоянию людей, посещал больных, утешал печальных, делил последнее с неимущими, выбирал и любил людей по сердцу их, имел набожность без суеверия, учёность без кичливости, обхождение без лести», так писал о нём современник.

Григорий Сковорода. Современный рисунок.

Ложь, вражда и злоба постоянно преследовали его. Но, обиды не помня, он всякий раз возвращался туда, куда его опять звали, осознав ошибку: учителем к сыну Стефана Томары Василию, впоследствии состоявшемуся как действительный тайный советник, видный дипломат в Турции и на Кавказе и самобытный мыслитель. И в Харьковский коллегиум, откуда был неоднократно увольняем – и призываем опять. Сковорода считал, что «важнейшее дело Божье одну беспутную душу спасти, чем с ничего создать новую планету, населённую беззаконными». Так он долго спасал в Хотетове на Орловщине своего друга, вкусившего «все прелести мира сего» и решившего свести счёты с жизнью. «Семидесятилетний Сковорода, одержимый болезнями старости, несмотря на дальний путь, ненастную погоду приехал, чтобы разделить с ним ничтожество его». Излечив друга словом, он отправился обратно, отказавшись взять денег даже на дорожные издержки.

Григорий Сковорода в пути. Художник И. С. Ижакевич (род. в 1894 г.)

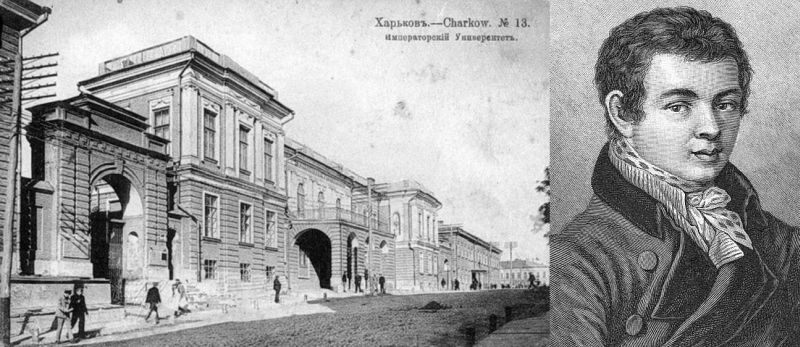

Безмездно он согласился читать лекции милым его сердцу школярам-«спудеям» коллегиума во время «третего харьковского периода» его жизни. Просветительство Сковороды дало обильные плоды во время учреждения Харьковского университета, последовавшее через 10 лет после его смерти: на его нужды бывшие ученики Григория Савича собрали по подписке, по разным оценкам, от 400 до 600 тысяч рублей – громадную по тем временам сумму. Инициатор создания вуза В.Н. Каразин в доме своего отчима в Ольшанах часто встречался с Григорием Сковородой и пронёс эти воспоминания через всю жизнь.

В.Н. Каразин и Харьковский императорский университет, ныне национальный, носящий его имя.

Наивными и неумными выглядят украинские попытки «приватизировать» этого русского православного мыслителя. С этим связаны потуги низвести Григория Сковороду до хуторской местечковости, ограничив его путешествия зоной пешей доступности от Харькова: Гусинка, Бабаи, Пан-Ивановка (переименованная позже в Сковродиновку, где нашёл своё последнее упокоение наш странник, под камнем с самолично придуманной эптафией: «Мир ловил меня, но не поймал»). Круг его хожений был гораздо шире – Воронеж и окрестные места, Таганрог, Курск и окрестности, не считая упомянутых ранее Орла, Москвы, Санкт-Петербурга и других мест.

Из этой же серии фокусы с «мовой»: Сковорода ведь писал на русском языке, лишь изредка добавляя малороссийские слова. Что вызывало гнев у Тараса Шевченко («Сковороду… збила з пливу латинь, а потім московщина») и негодование у Нечуй-Левицкого, тоже дерзавшего судить явно «выше сапога»: «мова» Сковороды, дескать, кем-то «вже була загарбана». А нынешние борцы с русским языком переводят произведения Сковороды на «сучасну українську», по умолчанию выдавая подделку за оригинал и частенько жертвуя смыслом.

«Мир» продолжал и продолжает ловить Сковороду и после его смерти: при Советах представляли его «борцом с царизмом» и деятелем «национального освобождения», в чём не было истины. Теперь представляют «видатним українцем» с длинным перечнем заслуг перед «незалежной», в чём истины тоже нет. Но в таковом качестве ему на Украине посвятили памятную монету, выпущенную в 1996 году достоинством в миллион карбованцев, а через 10 лет – банкноту в 500 гривень. И как к этому отнеслась сама жизнь? Карбованцы рассыпались в прах, а купюра в настоящее время обесценилась в шесть раз: со 120 долларов США до 20. Как тут не вспомнить о том, что мир его «так и не поймал», даже после ухода философа из этого мира.

Монета, посвящённая Григорию Сковороде, и купюра с его портретом.

В минувшем месяце, 9 ноября, исполнилось 225 лет со дня кончины Мыслителя, последовавшей в 1794 году. Сегодня же – 3 декабря – исполняется 297 лет со дня его рождения. Даже националистически настроенный украинский писатель Пётр Ротач признавался в статье о нём: «Проповедовал любовь и согласие между людьми». «Святость жизни состоит в делании добра людям», – говорил Философ. Увы, это идёт прямо вразрез с нынешней политикой Украины, как внешней, так и внутренней.

«Если бы национальным героем был Г. Сковорода ... Украина избежала бы многих глупостей ... А так как детям ставят в образец Шевченко, то имеем что имеем: наивных самолюбцев» – такой комментарий оставил к статье о Григории Сковороде вдумчивый читатель.

И с этим трудно не согласиться.