Авиашедевры Михаила Миля: от «зайца» до «слона» и «крокодила»

Историю Опытно-конструкторского бюро Михаила Леонтьевича Миля принято отсчитывать с сентября 1948 года, когда первый советский вертолёт Ми-1 поднялся в воздух с аэродрома Захарково под Москвой. После запуска вертолёта в серийное производство в течение 1954 – 1960 гг. будет построено 2680 таких винтокрылых машин. Лётчики ласково называли их «единичками», а в натовской кодификации Ми-1 получил наименование «Заяц».

«Павуки летят»: первые автожиры на фронте

Будущий авиаконструктор доктор технических наук Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и Государственной премий СССР Михаил Миль родился 9 (22) ноября 1909 года в Иркутске в семье железнодорожного служащего. Учился он на авиационном отделении механического факультета Донского политехнического института в Новочеркасске. Уже на 3-м курсе института Михаил стал семейным человеком, женившись на Пане Руденко, девушке из крестьянской семьи, детство и юность которой прошли в станице Морозовской Ростовской области.

Окончив институт, Михаил начал работать в Центральном аэрогидродинамическом институте (ЦАГИ), участвуя в создании первого советского автожира – так назывался летательный аппарат, у которого подъёмная сила создавалась несущим винтом, как у вертолёта, а поступательное движение обеспечивалось воздушным винтом, как у самолёта. В скором времени Миль возглавил бригаду аэродинамики отдела особых конструкций ЦАГИ.

С августа по октябрь 1941-го Михаил Леонтьевич находился на фронте с пятью автожирами А-7, на которых было установлено стрелковое вооружение и пушка. На них осуществлялись ночные полёты в ближайший тыл врага. Позднее Миль будет вспоминать, что советские солдаты называли автожиры «павуками». «Павуки летят», – говорили они, завидев диковинные летательные аппараты... Вернувшись с фронта, Миль вместе с коллективом института отправился в эвакуацию в Билимбай Свердловской области. А в 1943-м, возвратившись в Москву, Михаил Леонтьевич вновь включился в работу над автожирами и геликоптерами.

Создание Ми-1: «пережить катастрофу и не сломаться»

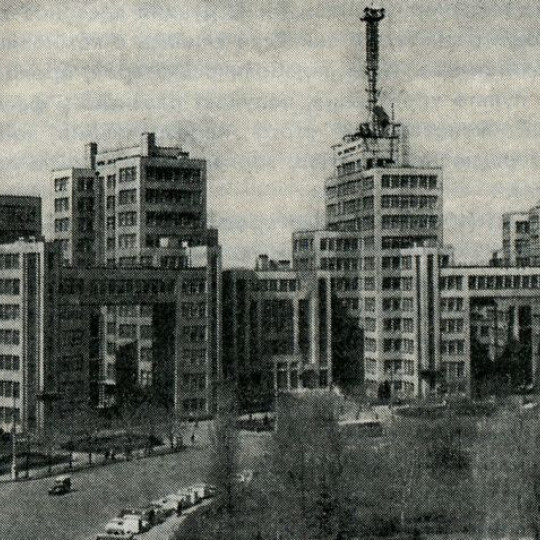

В ЦАГИ была сформирована «геликоптерная» лаборатория, ставшая в 1947 году отдельным Опытно-конструкторским бюро Миля (Союзным ОКБ-4 Минавиапрома). Тогда же в ОКБ началась разработка первого советского серийного вертолёта. Поначалу рабочий коллектив был очень небольшим – всего около 15–20 человек. Позднее ОКБ превратится в Московский вертолётный завод (МВЗ), который после смерти Миля получит его имя; сегодня АО МВЗ им. Миля входит в состав холдинга «Вертолёты России».

Во время первого лётного испытания вертолёта ГМ-1 (Геликоптер Миля-1) в сентябре 1948-го машиной управлял лётчик-испытатель Матвей Байкалов. Через полгода, 7 марта 1949-го, Байкалов совершил свой последний вылет на ГМ-1: когда он перегонял машину заказчику (НИИ ВВС) и уже подлетал к аэродрому, балка рулевого винта обломилась из-за раковины в сварке, Матвей Карлович не смог выброситься с парашютом – высота была слишком небольшой, и полёт закончился гибелью лётчика. Миль переживал смерть Байкалова крайне тяжело, но от конструкторской работы его не «отвернуло». Техническая проблема с машиной была решена просто и быстро: карданный вал хвостовой трансмиссии стали изготавливать из точёных стволов артиллерийских орудий и впоследствии подобные катастрофы уже не случались. Позднее Михаил Леонтьевич скажет: «Настоящий главный конструктор – тот, кто в состоянии пережить первую катастрофу своего летательного аппарата и не сломаться».

В 1950 году вышло постановление Совмина СССР о выпуске опытной серии из 15 вертолётов ГМ-1 под названием Ми-1 в варианте «связной». Активизации разработок винтокрылых машин и запуска их в серийное производство в большой мере поспособствовало то обстоятельство, что советские военные и партийные руководители получили информацию об эффективном применении вертолётов в Корейской войне американцами. Ми-1 начали производить на нескольких советских авиазаводах, а с 1959 года – и в Польше. Впоследствии на «зайцах» было установлено 27 мировых рекордов.

«Это же находка!»

В 1952-м Миля вместе с другими авиаконструкторами пригласили на встречу со Сталиным. Придя домой, Михаил Леонтьевич поделился с женой своими впечатлениями: «Сталин был в куртке, в мешковатых брюках, мягких, почти домашних туфлях. Но внешняя домашность была обманчивой. Говорил он с присутствующими (кроме нас, были ещё какие-то высокопоставленные военные) довольно жёстко... Когда Хрущёв стал рассказывать Сталину о вертолёте Ми-1, тот переспросил, как фамилия конструктора. А когда Хрущёв сообщил ему лётные данные моей машины, Сталин сказал: "Да это же находка!"...»

Следующая разработка ОКБ Миля, Ми-4, десантно-транспортный вертолёт грузоподъёмностью 1,2 – 1,6 т (по кодификации НАТО – Hound, «Гончая») по ряду технических характеристик превосходила американский аналог – S-55 фирмы Сикорского. В 1958-м на Всемирной авиавыставке в Брюсселе Ми-4 получил золотую медаль. В том же году группа работников ОКБ во главе с Милем за создание этой машины удостоилась Ленинской премии. Конструкторы вертолёта впервые в мире реализовали возможность загрузки машины через створки, находящиеся в задней части грузового помещения. Помимо транспортного варианта Ми-4, в серийное производство были запущены пассажирская, санитарная, сельскохозяйственная модификации, боевой вариант для огневой поддержки сухопутных войск. В общей сложности в СССР было выпущено 3852 таких вертолёта.

Тяжёлый многоцелевой вертолёт Ми-6 (по кодификации НАТО – Hook, «Крюк») грузоподъёмностью 5 – 12 т впервые поднялся в небо в 1957-м; изначально он предназначался для переброски мобильных ракетных комплексов «Луна». Разработка машины велась одновременно в нескольких вариантах – транспортном, десантном и санитарном. Впервые в практике советского вертолётостроения предусматривалась перевозка грузов на внешней подвеске. Несмотря на впечатляющие вес и размеры, Ми-6 впервые в мире преодолел скорость более 300 км/ч – для машин того времени такая скорость была предельной. За этот рекорд Американское вертолётное общество наградило Миля Международным призом имени Игоря Сикорского. В целом же на Ми-6 было установлено 16 мировых рекордов.

В 1962 году совершил свой первый вылет Ми-2 – лёгкий многоцелевой вертолёт, первая советская серийная машина с газотурбинным двигателем (по классификации НАТО – Hoplit, «Гоплит»). Его выпускали в различных модификациях: транспортно-пассажирский, сельскохозяйственный, санитарный, учебно-тренировочный и спортивный вертолёт. С середины 1960-х было развёрнуто серийное производство Ми-2 в Польше; к началу 1990-х было выпущено более 5400 машин.

В 1965-м был запущен в серийное производство Ми-8, ставший одним из самых известных в мире вертолётов и показавший себя в высшей степени удачной разработкой. Общий парк этих машин (в различных модификациях – свыше 15 тысяч) превзошёл по численности вертолёты всех других типов; спрос на Ми-8 как на внутреннем, так и на внешнем рынках десятилетиями оставался чрезвычайно высоким.

Военно-транспортный вертолёт Ми-10 («летающий кран»), разработанный в начале 1960-х, обладал колоссальной грузоподъёмностью (12 – 15 т) и способен был перевозить крупногабаритные грузы, боевую и транспортную технику не только внутри фюзеляжа, но и на внешней подвеске.

Ми-10 в различных модификациях использовались при строительно-монтажных работах, в решении ряда военных задач – пеленговании радиостанций противника, постановке радиопомех и т. д. На авиашоу в Ле-Бурже в 1967 году «летающий кран» произвёл беспримерный фурор. За создание вертолётов Ми-6 и Ми-10 группе конструкторов во главе с Милем в 1968 году была присуждена Государственная премия.

«Вертолёт должен быть массовым, надёжным, дешёвым и простым»

О сверхтяжёлом вертолёте В-12 (Ми-12) сам Михаил Леонтьевич говорил, что это лучшая машина, которую ему удалось создать. Неофициально вертолёт окрестили «слоном», а в натовской кодификации он получил название Homer – «Гомер». Этот гигант предназначался для перевозки компонентов межконтинентальных баллистических ракет. Впервые Ми-12 взлетел в небо ещё при жизни Миля, в 1969-м, и вскоре установил абсолютный мировой рекорд, подняв 40-тонный груз на высоту 2250 м. Но, несмотря на свои выдающиеся характеристики, в серийное производство Ми-12 так и не поступил. Для Михаила Леонтьевича создание этой грандиозной машины оказалось своего рода «лебединой песней». Жена авиаконструктора вспоминала: «М.Л. был очень ранимый человек. 12-я машина отняла у него много сил. Необычная схема заставила его напрячь все умственные и физические силы, он стал сильно уставать. Он рассказывал о машине с упоением: «Знаешь, Пана, я создал что-то значительное, может быть, более значительное в жизни уже и не придётся создать»...» К сожалению, до 1971 года, когда «слон» с огромным успехом был продемонстрирован в Ле Бурже, Михаил Леонтьевич не дожил: он скончался 31 января 1970 года. Причиной смерти стал инсульт.

Беспрецедентна судьба боевого ударного вертолёта Ми-24 (неофициальное название – «крокодил», хотя те, кто воевал в Афганистане, чаще называли этот вертолёт «горбатым», «ласточкой» и «стрекозой»; в натовской кодификации — Hind, «Лань»): эту грозную машину, способную вести бой с применением ракетного и пушечно-пулемётного оружия, считают самым воюющим вертолётом в мире. Первый полёт Ми-24, на котором присутствовал Михаил Леонтьевич, состоялся в 1969 году, а после смерти Миля МВЗ возглавил его ученик Марат Николаевич Тищенко, и доводка машины до серийного производства проводилась под его руководством. В течение нескольких десятилетий Ми-24 принял участие примерно в 40 вооружённых конфликтах по всему миру, активно применялся в ходе боевых действий в Афганистане и Чечне. В общей сложности в СССР было выпущено свыше 3500 таких машин, и на мировых рынках они неизменно пользовались повышенным спросом.

После смерти Михаила Леонтьевича милевцы продолжали работать, создавая новые модели вертолётов и их модификации. В 1977 году появился Ми-26 – крупнейший в мире многоцелевой транспортный вертолёт высотой с трёхэтажный дом; внутри машины могут поместиться 82 десантника с вооружением, а в санитарном вертолёте – 60 носилок с ранеными. В 1982-м был разработан ударный вертолёт Ми-28 (по кодификации НАТО – Havoc, «Опустошитель»), в 1996-м – модифицированный Ми-28Н («Ночной охотник»), способный вести бой круглосуточно, и множество других современных машин.

Вертолёт, считал Михаил Миль, «должен быть массовым, надёжным, дешёвым и простым» – и не изменял этому своему принципу никогда. В 1970-м, когда легендарный авиаконструктор ушёл из жизни, машины марки Ми составляли 95% вертолётного парка Советского Союза. За годы существования ОКБ Миля здесь были спроектированы полтора десятка основных моделей вертолётов и свыше 200 их различных модификаций; на машинах, разработанных в ОКБ, было установлено 60 официальных мировых рекордов.

Заглавное фото: авиаконструктор Михаил Миль